通則不痛、痛則不通是中國傳統中醫的精典理論。疼痛是臨床上最常見的癥狀之一,是人類最原始的生理警示,是醫學面臨的永恒挑戰,世界衛生組織將其列為第五大生命體征。北京九恩堂中醫藥研究院院長張少華研究分析局部軟組織瘀堵和疼痛的關系,以及經絡和周圍組織局部瘀堵導致的相關癥狀,探索發明了中醫藥創新特色診療修復法,為成千上萬的患者解除了病痛,受到了廣大患者的交口稱贊,以實際行動書寫了一部中醫藥創新惠及民生的壯麗篇章,體現了一位中醫藥傳承創新者的使命與擔當。

中國傳統醫藥文化中的經絡學說,幾千年來備受質疑,直至祝總驤教授經過多年研究和探索成果的問世,這一問題才塵埃落定,同時通過傳記作家陳家忠《祝總驤傳》的出版發行,才讓更多的人得以知曉和解開疑惑。恰巧,介紹張少華利用經絡學說治療軟組織疼痛的報告文學《醫緣》也是出自陳家忠之手,這不僅僅是緣份,更是經絡學說的延續,真正體現了從證實經絡的存在到通過經絡診療具體病癥的完美結合。

一、初心:解除患者的疾病痛苦

張少華的醫緣,始于自己幼年時的一次意外事故和“歪打正著”治愈了妻子的腰腿痛。9歲那年,經持續多天雨水的浸泡,他家的泥土院墻轟然倒塌,被砸在墻下的張少華雙腿幾近癱瘓,鄉衛生院束手無策,而村里的赤腳醫生卻用傳統火療讓他重獲行走的能力。這段經歷在他心中埋下了“破解疼痛密碼”的種子,也讓他后來萌發了對中醫藥的敬畏與探索之心,癡迷上了中醫藥。1992年,妻子王玉榮的腰椎間盤突出癥經自己用中藥熱敷意外痊愈,更讓張少華意識到外用中藥的潛力。他敏銳地捕捉到這一現象背后的科學價值:“如果內服無效,為何不嘗試外治?”這一奇跡成為他投身中醫藥研究、實踐的轉折點。但是,體制內工作的壓力和業余研究的矛盾非常突出,顧此失彼的事情常有發生。因此,當2004年江蘇省和宿遷市分別出臺提前退休的政策文件時,時任宿豫區井頭鄉副鄉長的張少華便毅然向組織遞交了提前退休的申請。剛屆40歲的張少華認為,人生苦短,壯年時光失不再有,現在機會來了,何不拋開壇壇罐罐大干一場?面對親友不解、領導挽留和“自毀前程”的質疑,他決心要為受誤診誤治的患者找到一條新路,從“內服”轉向“外治”,從“對抗療法”轉向“修復為本”,堅信現代醫學解決不了的病痛,中醫藥或許能另辟蹊徑。現實中,確實有很多這樣的病例:頸椎病被誤判為神經衰弱,無菌性炎癥濫用抗生素,甚至腰椎間盤突出癥盲目手術等。張少華痛心疾首:“醫者若不究病因,無異于雪上加霜。”這種責任感,驅使他以患者的視角重構診療邏輯,力求“對癥更對因”。

2009年,張少華南下深圳尋求發展,并與鵬城醫療集團旗下的廣濟門診部合作,接手中醫疼痛康復科的重擔,搭建起九恩堂首個臨床實踐陣地。香港商人二十多年的膝關節病痛痊愈,舉重運動員陳舊性損傷修復,糖尿病患者久治不愈的潰爛愈合……張少華沒做任何廣告,僅憑“誠信為本,療效至上”的理念,就讓患者口口相傳。“療效是醫者的尊嚴,患者的口碑勝過廣告千萬。”為了增加研發投入,張少華不惜把老家的拆遷款全部押上。白天帶領女兒女婿做臨床實踐,夜晚研讀《黃帝內經》《本草綱目》《運動解剖學》等醫學典籍,在傳統醫典與現代醫學的碰撞中,“中西結合取其利,中西互補找其弊”的創新思維初露端倪,嘗試優化傳統組方,改良熱敷方法,初步形成“中藥外用+手法輔助”的診療體系。

在南京鼓樓醫院集團宿遷醫院放射科工作多年的王玉榮,既是張少華的生活伴侶,更是張少華事業的堅定支持者和精誠合作者。她充分利用在醫院放射科的優勢留心觀察各種病例,用張少華自身實踐的現實病例與設備診斷進行對比,特別是關注疼痛類病例的實際療效,和張少華一起鴻雁傳書式的研討臨床實踐經驗和相關醫學理論等問題。退休之后,更是和張少華一起走南闖北、并肩戰斗,夫妻倆共同研制“華榮通寶”醫療產品并成功面市。“華榮通寶”這個品牌名稱,一看就是夫妻名字各取一個“華”字和“榮”字的組合,這與宿遷的另一位成功人士劉強東早期創業“京東”各取龔曉京的“京”字與劉強東的“東”字何其相似!

2010至2013年,張少華在深圳完成了企業登記、商標注冊和專利申請等重大事項,并與醫療機構合作構建了診療臨床基地,這為“九恩堂”日后的成長壯大打下了堅實的基礎。后來張少華又北上金陵再到京城,搞起了推廣試點和成立北京九恩堂中醫藥研究院,在老家宿遷成立了宿城區九恩堂康復中心等臨床、研究陣地,并在南京、淮安、蘇州甚至哈爾濱等地試點開設了多家合作機構,這不僅極大地方便了患者的就近診療,而且也為后期的推廣和發展積累了經驗。

二、追求:療效才是硬道理

傳統中醫里無“軟組織”的概念,現代醫學對“無菌性炎癥”又束手無策,常被誤診為器質性病變。這類炎癥無法通過抗生素消除,激素僅能暫時緩解癥狀,而長期誤診誤治和不當治療不僅造成病癥愈來愈重,甚至引發更多的藥源性疾病。張少華通過學習并結合傳統經絡學理論,結合臨床實踐和“瘀堵致病論”,認為80%以上的慢性病痛源于軟組織損傷或勞損后遇寒涼而形成的瘀堵,導致氣血循環不暢、炎癥遷延。近幾年在診療疼痛的基礎上,又通過結合祝總驤驗證經絡的成果,找到了經絡及周圍組織瘀堵引發的相關病癥的規律。

祝總驤(1923-2024)是我國著名經絡學家、中科院研究員、中國管理科學院終身教授。從20世紀70年代開始,祝總驤先生和他的同事們以現代多學科實驗方法,準確測試出人體經絡線的分布位置,測試出經絡本質所表現出來的聲、光、電、熱等生物物理學特性,揭示了經絡密碼的千古之謎,證實了中國古典經絡圖譜高度的科學性和客觀性,終結了中西醫之間關于針灸針刺臨床診療是否具有科學依據和理論基礎的長期爭論,是人類歷史上首次運用科學方法,讓人們直接聽到、看到經絡是客觀存在的第一人。1990年,祝總驤先生又結合經絡學說和自己的親身實踐,創編了“312經絡鍛煉法”,經其傾心竭力推廣講學和培訓,歷經20多年時間,“312經絡鍛煉法”已傳播到東南亞、歐洲等眾多國家和地區,全球有數千萬人因此受益,對人類的健康做出了獨特的貢獻。張少華根據其科學原理,結合多年診療傷痛的臨床經驗從中發現:絕大部分的傷病疼痛源于軟組織損傷導致的局部“氣滯血瘀”,僅背部膀胱經、俞穴和脊柱周圍組織局部瘀堵即可引發150余種相關病癥。他提出“溫熱滲透、化瘀通絡”的中藥外用療法,以純中藥制劑和中藥包外敷汽療,配合手法或設備輔助,促進藥物充分循環吸收直達病灶。同時,創新運用中醫診斷“望、聞、問、切”的“四大法寶”,將“切”改成“觸摸”,形成獨具特色的手法診斷。2017年,“溫熱滲透治療修復運動損傷的中藥制劑和藥包”經過近7年時間的漫長申請、審核、修改和再審,終于獲得國家發明專利,填補了軟組織無菌性炎癥的中醫藥治療空白。張少華研發的“中醫藥創新特色診療修復法”用于治療的純中藥,是以原漿名酒為引和介質,與28味中藥混合發酵而成。經濃縮提練成中藥制劑和藥包,其核心在于“透皮吸收、靶向化瘀”,以“三無”(無創、無激素、無依賴)為特色,形成“1-3次顯效,3-7次即有明顯療效”的量化標準。臨床數據顯示,急性損傷一般1周左右即可緩解癥狀,慢性勞損或病癥一般15天左右癥狀就會明顯改善,總有效率高達95%以上(前提是診斷準確)。

2018年起,該項技術在中國人民解放軍老干部活動中心、海軍司令部警衛勤務隊、陸戰軍一旅等軍事單位和軍隊訓練傷防治中開始試點推廣應用。2023年,九恩堂參與和承擔軍隊“中醫藥診療軟組織損傷和無菌性炎癥的應用研究”的課題研究項目,并于2024年底通過驗收評審。如今張少華的技術更趨完善,從課題研究項目申請,到開題審核再到初審、中審和驗收評審,前后共經歷過6次專家評審。專家意見:方法簡單接地氣,安全無創療效好,非常適合在基層部隊推廣應用。經過推廣試點,深受廣大官兵歡迎。切實解決軟組織損傷和無菌性炎癥及其所引發的相關久治不愈的傷病疼痛等問題,減少因傷病而導致的非戰斗減員。這標志著九恩堂中醫藥從民間療法上升為經過高層次專家認可的創新醫療方案。

張少華中醫藥創新診療修復法的療效如何,我們從張少華不怕質疑和驗證及上萬個病例中隨機選出的幾例即可見一斑。

病例一:北京市患者閆某某,女,2017年治療時70歲。2017年2月25日在一次活動中張少華與其相識,當時患者步履艱難,右腳僅能外側著地畫圈行走。經過了解得知,患者過去是京劇演員,腰部曾經因練功受過傷,雙膝關節骨質增生,并突發過腦梗等疾病。次日張少華帶著學生應邀上門為其檢查、治療,治療時還發現其頸部淤堵形成上、下2個大包塊,背部多部位淤堵,雙腿腘窩囊腫、右腳外踝軟組織陳舊性損傷等。僅經過1次治療,患者右腳即能正常著地行走,晚飯后在張少華離開時,一直堅持要把他們送到地鐵站口,并反復說好多了、輕松多了,走路正常了。患者僅僅治療1個療程,就基本痊愈。

病例二:某首長,經另一首長介紹,讓張少華上門為其診療。十多年來,首長晚間入睡很快,但僅睡一個半小時左右就會因胸悶而醒,長期找不到病因治不出效果。另外,首長從幾年前開始就患有肩周炎,右上肢無法抬手過肩,雙眼角膜炎每年3~5月份必患。在其家中,張少華經了解病情后就問:首長,您頸胸部是否受過傷?首長隨口即回:沒有過,但首長見張少華十分認真地問此問題,就又想了想說:想起來了,十三四歲的時候有一次被惡犬追著后退倒地,當時有被石子墊傷出血過。于是就掀起上衣讓張少華檢查,果真找到半公分左右的隱暗傷疤。找到傷疤后張少華就說:首長,問題可能就在此。聽到、看到張少華的診斷與眾不同,首長馬上就來了興趣,說:我不聯系司機了,我親自開車跟你去研究治療。當天晚上首長就睡了個好覺,第三天治療后,首長問給他治療的張少華學生高靜姓名,第四天來治療時就帶了親手所書的《妙手回春》和專門給高靜的《寧靜致遠》兩幅墨寶,并說:我昨天狀態非常好,就給你們寫了兩幅字。經過一個多月的治療,困擾首長多年的三樣疾病均全部治愈。

病例三:陳某,男,38歲,某醫院處長。在合作完成軍隊課題研究期間,該醫院陳處長到門診巡查時跟張少華聊到自己被膝關節問題困擾一年有余,專家讓其不要再運動了,就連多年最喜歡的打籃球運動都不得不放棄。經張少華手法檢查和詢問關節檢查情況后,當即給出主要問題還是軟組織的診斷,并說治療一段時間即可恢復正常。經當時一次治療,張少華就建議其開始照常打球、運動和訓練,僅治療7次就基本恢復正常。

病例四:林某某,女,19歲,蘭州某大學學生,軍人子女。2014年1月23日張少華夫妻在三亞某軍隊醫院完成課題門診臨床任務期間,由醫院領導介紹,其母陪伴而來。患者一年多來自覺不適,懷疑有病并有焦慮和抑郁傾向。家人和經軍地醫院專家診療均認為其有病,長期服藥,但反復檢查就是查不出問題所在。聽完家長的敘述,張少華就說:孩子沒病!母女均感不解,其母就說:所有幫其診療的專家都說有病,張少華接著說:那讓他們診斷出是什么病來啊?其實你孩子就是貪涼導致頸椎和背部膀胱經及部分俞穴瘀堵所致,中藥外用疏幾次就好了。母女同時又問:那要治療多久啊?張少華直接回答3至4次吧。在孩子治療的同時,其母還順便治了網球肘,一次即愈。第二天孩子自行前來,非常高興的對張少華說:伯伯,我好多了。張少華反問:怎么證明你好多了啊?孩子就列舉說:夜里睡得好,今天一早大便正常了,也想吃、能吃飯了。第三天孩子更高興的來到門診,說:伯伯我基本上好了,今天治療過明天還用來嗎?張少華說:不用了,以后注意保暖,多運動就行。

病例五:土耳其商人林達,女,40歲。經患者其友介紹,2025年春節前與張少華互加微信,咨詢后就沒了動靜,僅通過這一次咨詢張少華就知其病因,并告知可以治療。春節后3月13日其朋友又到九恩堂繼續治療時就把林達一起帶了過來,看了其友的治療過程,她認為對自己沒用,于是張少華就建議可以試治一次。結果回去后就感覺有點效果,第二天又與其友同時來治療,治療后即感覺明顯有效。因其13年來以臥床為主、行動不便,治療2次后張少華應邀出診上門給其診治,前后總共治療10次,困擾多年的病痛就得到大部分修復,身體狀況大為好轉。以前林達生活全靠保姆照護,經土耳其、德國、俄羅斯和中國等多個國家西、中醫診療均找不到病因,診斷資料裝滿整個柜子,花費高達數百萬美元。

張少華研究實踐的中醫藥創新診療修復法,還受到了業界專家和社會各界的廣泛認可。中國中醫科學院專家、原骨傷研究所所長朱云龍教授在為《人體運動系統的疼痛密碼》主審和作序中指出:張少華根據其多年臨床經驗和對運動系統疾病的生理病理探索,經過反復實踐、驗證其方法和藥物的治療機理,這對于臨床工作者有很好的參考價值。特別是其根據祖傳秘方,經過現代改進制作,用原漿名酒做輔料,更能提高其藥物效能,為無菌性炎癥、勞損等慢性病的治療豐富了方法。

亞洲舉重聯合會副主席、中國舉重協會秘書長錢光鑑先生在為《人體運動系統的疼痛密碼》作序中認為:張少華院長從增強和修復軟組織系統來提高骨骼關節肌肉等的抵抗力和適應能力,提供了防治疼痛的新方法,對運動訓練發揮了積極的作用,有效地提升了運動員的競技能力和身心能力,也為廣大老百姓提供了運動和生活的健康保障,必將為體育強國和健康中國做出更大的貢獻!

著名書法家、一級美術師愛新覺羅?任行老師長期運筆導致腕管綜合癥,活動受限,書法創作受到一定的影響,經一個療程治療恢復正常。不再受腕痛困擾的任行老師為了表達謝意,欣然為九恩堂題詞“破解疼痛密碼填補國際空白——專利中藥診療無菌性炎癥”,并書寫贈送楹聯:“痛難忍忍難熬疼痛受煎熬,信就治治就好誠信口碑好。”橫批是“非醫療方法超醫療效果!”

2015年9月,張少華當選為中國民族醫藥學會健康產業分會理事,2016年7月被增選為中國民族醫藥學會理事、疑難病分會副會長,同時擔任無菌性炎癥學組組長。2024年12月又被推薦為中國醫藥教育協會孫思邈醫德傳承工作委員會專家委員。

2025年6月北京傳記作家陳家忠根據張少華事跡撰寫的紀實文學作品《醫緣》,發表于《赤子》雜志,進一步擴大了中醫藥創新診療修復法的影響。面對醫療行業的信任危機,九恩堂率先推出“無效全額退款”機制:患者經三次治療無效即可無理由申請退款,并針對京外患者增設交通費補償。2025年發布的《退款方案細則》以契約精神重構醫患關系,倒逼診療技術注重療效。這一承諾,將療效置于商業利益之上。張少華直言:“敢承諾源于安全無創真療效,醫者若對技術無信心,何談造福眾生?”2025年5月,人民網以“張少華:用實際行動踐行中醫藥文化的傳承與發展”為題進行了報道,各大網站紛紛進行了轉載。

三、目標:讓“九恩堂”惠及千千萬萬人

著名文學家范仲淹的名言“不為良相,便為良醫”,深刻地影響著張少華的世界觀、人生觀和價值觀,他一心想將數十年苦心孤詣研發的中醫藥創新診療修復法的實用技能,惠及千千萬萬的患者。為此,他做了大量的理論和實踐的總結工作,著書立說,形成總結文章或論文進行經驗介紹。為了讓中醫藥創新診療修復法這一特色實用技能得到傳承和發展,讓更多的患者解除病痛,讓更多的愛心人士學到一技之長,應廣大患者及其親屬和學員的要求,張少華和夫人一起對多年的研究成果和積累的臨床經驗、部分典型病例進行總結,并結合有關醫學知識編寫成《人體運動系統的疼痛密碼》(江蘇鳳凰科學技術出版社,2018)一書。中國中醫科學院專家、原骨傷研究所所長朱云龍教授,中國舉重協會秘書長錢光鑑先生分別予以作序,國家中醫藥管理局醫政司基層處原處長、中國民族醫藥學會疑難病分會會長劉成起教授,中國中醫科學院望京醫院專家、北京中醫藥大學研究生導師、中國民族醫藥學會疑難病分會秘書長邱模炎教授,北京大學腫瘤醫院專家鄭慶鋒博士、中國人民解放軍總醫院第一附屬醫院(原304醫院)王新甫院長等都給予了指導及大力支持。《人體運動系統的疼痛密碼》全書十章,以務實的態度重在公益性、實用性、操作性,從醫者的角度著眼于努力解除患者病痛,提供經得起質疑和驗證的理論及其方法;從患者的角度著眼于科普損傷和疾病的危害以及預防、治療的基本常識。

2023年,張少華、王玉榮夫妻在做軍隊課題研究期間又針對軍隊的特點,編寫了《軍人互助診療手冊——中醫藥創新診療修復法之軟組織損傷》試用本,為有效解決基層官兵的軟組織損傷及久治不愈的慢性勞損和無菌性炎癥等問題提供自學和互助診療參考。試用本在理論上力求簡單易學、通俗易懂,方法上方便實用、安全可靠,讓基層官兵的傷病疼痛能夠得到及時處理,盡量把問題解決在基層,減少因傷誤訓和傷病減員,從而提高部隊的出勤率和戰斗力。

為實現朱云龍教授讓其把病例總結出來,讓更多患者和醫療工作者受益的遺愿,張少華夫妻目前正在著手籌備第二本公開出版的書籍《氣滯·血瘀——從頭到腳話/化瘀堵》(暫定名),并計劃將在2026年面世。

與此同時,張少華還發表《中醫藥外用治療修復運動損傷》、《整合中醫優勢資源創新中醫發展模式——社區推廣“手法診療、中藥外用”診斷、治療、修復運動損傷的思考》、《激素與頸肩腰腿痛》、《膝關節疾病的治療與自我保護》、《強直性脊柱炎的治療實踐與問題分析》等多篇論文,又與宿遷學院體育系主任和老師合作完成《宿遷市中藥外用治療運動損傷的可行性研究》等多篇學術論文。同時,積極參與相關研討活動,2024年10月11日世界疼痛日前夕,張少華做客北大縱橫作者面對面講壇,努力讓“自助互助診療”的理念飛入尋常百姓家。

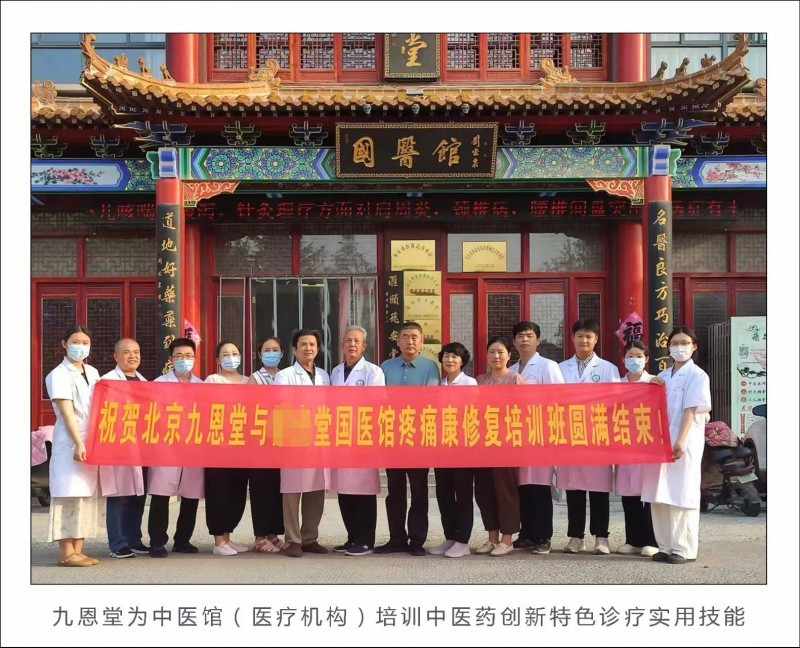

開展傳承培訓,與中國醫藥教育協會等單位合作,開展中醫藥特色診療技能培訓,培訓對象包括各級綜合醫院康復科、專科醫院、鄉鎮(社區)衛生服務中心和康養中心等機構從業人員。范圍涵蓋從事康復理療、健康管理及保健行業的從業人員、中醫藥愛好者及擬從事大健康產業人士。對退伍軍人以及軍嫂參與培訓,予以特殊照顧和優惠。培訓內容主要有基礎知識、診斷技巧、康修復技術、軟組織引發的相關病癥案例分析及診療思路、久治不愈相關傷病疼痛診療修復法實操等方面。

2025年5月22,在中國醫藥教育協會孫思邈醫德傳承工作委員會領導的見證下,北京九恩堂中醫藥研究院與北京科技職業大學聯合開展中醫藥特色職業技能培訓項目正式簽約。北京科技職業大學為教育部首批中國特色高水平高職學校建設單位、北京市第一批特色高水平職業院校建設單位,強強聯合定會達到預期的效果。

在傳承培訓這個問題上,張少華始終秉持一個觀點:“醫技易授,醫德難傳。無德者持術,必成禍端。”因此,九恩堂傳承培訓包括疼痛康修機構的發展,都要經過醫道與德行的考量,并規定以下八種人不傳不教,即:不誠實守信的不傳不教;不踏實肯干的不傳不教;沒有愛心的不傳不教;沒有孝心的不傳不教;自以為是的不傳不教;心術不正的不傳不教;私心太重的不傳不教;斂財貪色的不傳不教。

學研結合科技先行,九恩堂計劃通過與合作的大學開展科研項目,推進和完善科研成果轉化,并聯合醫療器械企業升級改造輔助治療設備,加強和完善知識產權保護。搭建自助與互助診療平臺和遠程視頻診斷平臺,讓更多的愛心人和患者能夠真正學到中醫藥創新特色實用技能,開展自助、互助診療,同時讓偏遠地區患者也能夠享受到此項技能服務。

構建“疼痛管理生態圈”,與相關機構合作開發運動損傷預防課程,傳播防大于治的健康理念。在社區和家庭開設“疼痛康修驛站”及社區服務中心、家庭工作室,助力創業與靈活就業,通過平臺接單就近派單提供便民診療服務。為60歲以上老人、退役軍人、國際體育比賽項目獲獎運動員以及及弱勢群體,提供有關項目的免費診斷和優費治療。通過種種方式的宣傳推廣,力求讓“化瘀通堵”技術像針灸推拿和刮痧拔罐一樣得到普及和發展。

棄官從醫20多年,從江蘇宿遷到廣東深圳,從省會南京到首都北京,張少華和九恩堂的故事,不僅是一部個人的事業奮斗史,更是一曲傳統醫學與現代科學交融的華章,是中醫藥現代化轉型的一個縮影。疼痛無國界,療效無邊界,療效就是硬道理!醫者的價值不在于職稱與頭銜,而在于患者的認可和獲得康復后臉上綻放的笑容。隨著“化瘀通堵”的理念和中醫藥創新診療修復法被更加廣泛地推廣和應用,定會讓更多被疼痛困擾和久治不愈疾病折磨的患者重獲健康,過上更加美滿幸福的生活。

作者簡介:陳法玉,中國作家協會會員、中國文藝評論家協會會員、國家二級作家

標簽: