根據教育部3月31日發布的公告,2020年全國普通高等學校招生統一考試(簡稱高考)將延期至7月7日至8日舉行。北京市教工委、教委也發文稱,將根據疫情防控工作的具體情況盡快提出意見。1977年恢復高考以來,考試雖然有過時間調整,但是鮮有延期。

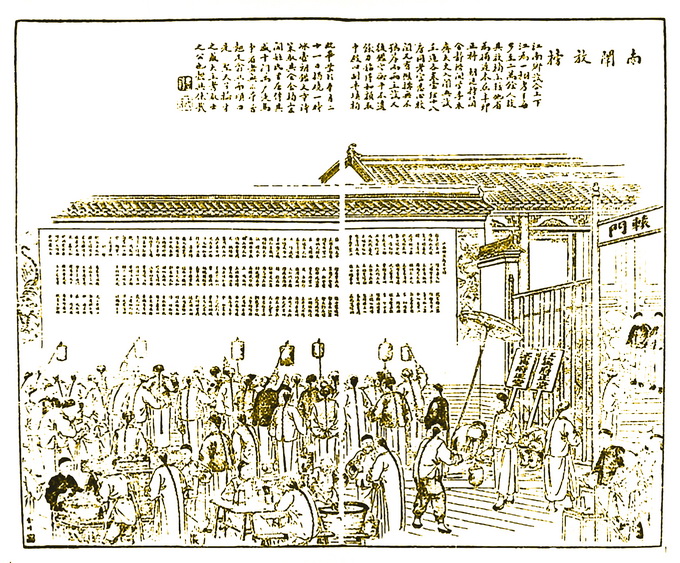

《南闈放榜》圖

在古代中國,科舉制度肩負著為國選材的任務,歷史上可曾有過因故推遲科舉的先例?實際上,古代確實有過幾次科舉時間的推移,原因也很多,從天氣到天災,甚至不乏人故。

宋仁宗為二蘇推遲“高考”?

公元1061年農歷八月,北宋都城開封的天氣似乎比往年更為炎熱。盛暑蒸騰下的街市不像《清明上河圖》中那樣熙攘,供應清涼茶湯的坊店中卻流傳著比天氣還令人躁動的新聞:聽說,朝廷頒布了最新指令,由趙官家親自主持的本年度制科考試,原本應于八月中旬開考,卻忽然宣布推遲!坊間傳聞,此乃圣上聽信權臣之言的徇私舉動,為一二人而延期考試。

這究竟是怎么一回事呢?

這一樁“大宋推遲高考”案,除了最高決策者宋仁宗之外,還牽扯進四位鼎鼎大名的北宋文臣:韓琦、歐陽修以及蘇軾、蘇轍兄弟。其中,韓琦是當朝宰相,二蘇是應制的考生,而歐陽修是他們的舉薦官。這一年,蘇軾26歲,蘇轍23歲,兄弟倆已在文壇揚名,正待于國家選拔人才的最高考試中大展拳腳。誰知天有不測風云,蘇轍偏偏在此時生了一場病,無法按期應考。

史料沒有記載小蘇病倒的原因,或許與溽熱天氣下的傳染病有關,或許是川娃子在京城水土不服,總之,在已經通過前面幾輪考試的情況下,于此功虧一簣,實在令人惋惜。這時,一向愛才的宰相韓琦就站了出來,向宋仁宗進言,請求推遲考試。韓琦是這樣說的:“今歲召制科之士,惟蘇軾、蘇轍最有聲望。今聞蘇轍偶病未可試,如此兄弟中一人不得就試,甚非眾望,欲展限以俟。”

細品韓大人這番話,有點挾眾望以令天子的意思。他請求延考的理由并非擔心優秀人才漏選,而是因為二蘇的名望很高,一人缺席會影響大家的期待。這聽起來有些強詞奪理,神奇的是,仁宗陛下居然就答應了。但皇帝考慮的可能不只是“眾望”,還有韓琦本人的威望。

彼時,52歲的宋仁宗已在龍椅上坐了近四十個年頭,作為宋代執政時間最長的天子,他治下的國家可稱“民富”,但不夠“兵強”,在西北邊陲迅速崛起的西夏始終讓皇帝頭疼。幸好,有范仲淹和韓琦兩位名臣輪流坐鎮邊庭,從“軍中有一韓,西賊聞之心骨寒。軍中有一范,西賊聞之驚破膽”(語出朱熹《五朝名臣言行錄》)的歌謠中,即可知這兩位國之長城的價值。既是長城,說話就有分量。范大人已于十年前謝世,國有疑難總要仰賴韓大人。因此,宋仁宗樂于笑納韓琦請求延考的建言,既給老臣面子,也給新人機會,更坐實了自己寬柔仁善的人設,可謂三全其美之事。

多年之后,已成一代宗師的蘇軾在與自己的學生聊天時,提起這樁往事,依然口稱韓琦之賢:在蘇轍養病期間,韓琦還多次派人上門探望,直到確認小蘇身體無恙,能夠集中精力應考發揮之后,才和皇帝商量重開考場。但蘇軾并不認為這是韓大人對他們兄弟徇私關照,因為自此之后,宋朝例行的制科考試統一推遲到了九月,避開了易生疾病的暑天,使得考生們能夠在涼爽時節健康應試。可見朝廷做出一項制度性決策有多方面的考慮,蘇轍的一場病不過是歷史進程中的一枚拼圖而已。

不過,蘇軾說韓琦于他兄弟二人并無私情,這可未必準確。早在四年前,兄弟倆隨父入京之時,年僅19歲的蘇轍就曾作《上樞密韓太尉書》一文,表達對韓琦的敬仰之意。韓琦本人也是少年得志的才子,20歲即以榜眼之位開啟仕途,在朝中一向敢言。膽識兼備的小蘇仿佛讓韓琦看到了年輕時的自己,而蘇氏兄弟在作品中提出的文學主張,也與當時北宋文壇的詩文革新運動不謀而合。在這次制科考試前,韓琦就曾和門客表示:“二蘇在此,而諸人亦敢與之較試,何也?”這話傳出去,果然有不少考生忌憚與蘇家兄弟同榜競考,于是“不試而去者,十蓋八九矣”。

韓琦一句話,替大小蘇嚇跑了不少競爭對手,又一句話,替他們爭取到了延遲考試的恩榮,可謂兄弟倆的貴人了。但國家的考試制度,真能憑幾句話就改變嗎?

其實,北宋的科舉考試分為常科和制科兩種。常科三年一考,有解試、省試、殿試三級,通過即為進士及第。制科又稱御試,是由皇帝親自主持的最高規格考試,應試者必須由朝中大臣推薦,考期則根據國家的人才缺口而定,有時一年,有時“權停”,相對于常科,制科有一定自由性,參考人數也遠比常科要少。這次為蘇轍延期的考試正是制科,影響范圍較小,因此情理能容。二蘇此前已在常科中登第,也獲得了當時的主考官歐陽修的賞識,但吏部派發的官職讓兄弟倆不太滿意,因此又報名參加制科,希望在御試中獲得佳績。

二蘇成績不同 蘇轍后來居上

那么,在這次頗為曲折的制科考試中,二蘇的成績究竟如何呢?按照考規,兄弟倆先各自寫了五十篇治國理政的策論,和同場考生一道經過六位考官的層層核選,才在御政殿前覲見天子,接受“賢良方正能言極諫”的策問。面對來之不易的機會,兄弟二人的表現卻迥然不同。

蘇軾的發揮非常穩定,解題有方,答題到位,被評為最高等級——三等(按:由于一二等是虛列,因此三等實際相當于最高等),自宋朝開國一百多年來,位列三等的只有蘇軾和前輩吳育兩人。試畢,蘇軾授大理評事、簽書鳳翔府判官,一時在官場與文壇都盛名如熾。

而蘇轍就有些不按常理出牌了,他一點兒都沒有感念皇帝為他延考的恩典,在對策中直指仁宗為政無綱,早年的慶歷新政半途而廢,近年的均稅恤民之舉都是花架子,“欲使史官書之,以邀美名于后世耳”。最要命的是,蘇轍還抨擊了宋仁宗的私生活,說他“宮中貴妃已至千數,歌舞飲酒,歡樂失節”,并一連列舉了歷史上六位耽于酒色的致亂之君,要求皇帝引以為戒。

23歲的小蘇可謂初生牛犢不怕虎,據他后來說,這些論據實則“聞之道路”,也就是坊間流言,但他就敢在這么重要的考試中對當朝天子做出毫不客氣的指控。這在當時引起了軒然大波,評審官中也分為兩派,一派認為蘇轍是以赤子之心言時弊,言辭雖夸張但憂國之心可嘉;一派則認為他答非所問,且聽信謠言,援引歷代昏君來比喻今上,實在有累盛德。

幸好,宋仁宗不愧為仁厚開明之主,一句“吾以直言求士,士以直言告我”為蘇轍的成績一錘定音。最終,蘇轍位列四等,雖不及乃兄破天荒的三等榮耀,但也于名于實都收獲頗豐,在秘書省入了職。考試結束后,宋仁宗不無歡喜地說:“朕今日為子孫得兩宰相矣。”果然,三十年后,蘇轍官至尚書右丞(按宋制,該職務有宰相權力),成為宋哲宗的宰相。蘇軾的仕途不如弟弟順利,卻在文壇取得了更大成就,化身為中國文化史上的無冕之王。而這一切,與宋仁宗嘉祐六年那屆被推遲的制科密不可分。不知是兄弟倆的名氣改變了這場考試,還是這場考試改變了兄弟倆的一生。

方便天子,苦了舉子

科舉一制,從隋至清,歷朝規則不甚相同,但大體遵循三年一科、三級考試的制度,時間節奏也差不多——頭年秋八月由各地方府學舉行初試(唐宋稱解試,明清稱鄉試,也叫秋闈),次年春正月或二月由尚書省舉行禮部試(唐宋稱省試,明清稱會試,也叫春闈),接著是天子親自主持的殿試。考試級別越高,牽涉的部門越重要,日期變動也越頻繁。

自然災害是導致科考延期的一個常見原因。唐文宗太和八年(833)夏秋之際,各地解試已畢,但因為“蟲旱相因,恐致災荒”,尚書省決定直接取消第二年春天的省試及殿試,用當時的話說,叫“權停貢舉”,一時輿論嘩然。

為什么一場地方性的蟲害能影響半年后在天子腳下的考試?原來,按唐制,每年秋末十月是各州府申送本地舉子進京的時間,因秋收受損,物力不迨,耽誤了部分地方舉子的行程。雖說下輪考試在次年春才開始,但舉子們進京后有好長一套流程要走:覲見天子、拜謁先師、疏名列到、結款通保……還要留出攻書備考的時間。因此,朝廷提前半年發出停考的通知并不夸張。好在后來唐文宗體恤到了舉子們的心情,“念彼求名之人,必懷觖望之志”,于是“寧違我令,以慰其心”,下詔恢復次年春闈,只是將考期推遲了一個月,好等待那些在路上耽擱了的國家未來棟梁們。

但并非每一屆舉子都能這樣幸運,如果國家遭遇戰亂兵禍,科考停擺的決定就是不可挽回的了。唐懿宗咸通九年(866),被史家稱為“唐亡之禍基”的龐勛起義由西南一路席卷江淮,朝廷因為“久屯戎卒,連年飛輓,物力方虛,因詔權停貢舉一年”,取消了咸通十年的考試。詔令發出之時,當年秋闈已畢,各地舉子已經陸續啟程抵京,走到半路聽說來年春闈取消,只好悻悻返鄉。

這次停考對舉子們的士氣打擊不小。《太平廣記》的“貢舉”篇中,記載了一位盧姓士子的牢騷。他來自偏遠州府,一路緊趕慢趕到了長安附近,卻接到停考的詔令,無奈之下作了一首《東歸詩》自嘲:“九重丹詔下塵埃,深瑣文闈罷選才。桂樹放教遮月長,杏園終待隔年開。自從玉帳論兵后,不許金門諫獵來。今日霸陵橋上過,關人應笑臘前回。”意思是說,離開家鄉進京時,本期待春闈折桂,誰知考試因兵亂取消,只好在寒冬臘月就打道回府,家鄉父老都要笑話我。

不過,即使是太平時節,科舉延期的情況也常有發生。尤其是需要最高統治中樞親自主持的殿試,經常要讓位于國家軍政、祭祀、喪葬等大事。在講究“君為天下綱”的禮法社會中,國家大事通常等同于皇帝的個人行程,一些原因在今人看來啼笑皆非。

圖為《明代狀元圖考》中關于焦竑的記載。圖中所示意為焦竑在高中之前即有才名,為世人所重

對此,明朝正德十五年(1520)的應屆舉子們深有體會。按照明中期的考規,二月會試完畢,三月殿試開考,但貪玩的正德皇帝從前一年夏天就開啟了南巡之旅,如今正在揚州溫柔鄉中樂不思歸,哪里顧得上京城里候旨的舉子們?待到圣駕回鑾,已是次年正月,伸長脖子盼望經年的考生們卻只等來了更為戲劇性的消息——正德帝回京后不久即駕崩,國葬期間萬事俱休,何況區區科舉乎?于是,他們一直苦等到嘉靖帝即位后,才踏著五月的槐花走進了這屆延遲了一年零兩個月的殿試考場。

還有一些臨時性的事件會導致科考延期。比如,明朝洪武、建文年間,曾兩次因為“日有食之”而推遲殿試半月——古人認為日食是不祥之兆。天順七年(1464),則因考場失火焚毀,會試延遲了半年多,殿試則直接推到了次年。萬歷十七年(1589)的會試也發生了場地失火而延考的情況,那年的狀元是后來的一代名儒焦竑,民間遂有“考場不失火,哪有狀元焦”的說法。

祖宗家法,改期不易

突發的天災人禍會干擾某一屆科考的時間安排,但在一個制度周期內,統治者往往會根據實際情況主動更改試期,優化考試的節奏,以達成更高的取士效率。一朝百年之中,考期幾變是常有的事。聽上去并不難,改起來卻挺麻煩。

在幅員遼闊的古代中國,交通問題是人們心中的老大難,也深刻影響著歷代科舉日期的遷移。每一朝的皇帝都曾為開科時間而頭疼:在京城舉行的兩輪高級考試,需得等全國舉子都到位后方能開始,但路途遠近有別,如何確保大家行動一致?

最靈活的方法是各州縣根據與京師的距離,酌情提前本地解試的時間。宋朝一開始就是這么做的,《宋會要輯考》記載:“祖宗諸舊法,諸路州軍科場并限八月五日鎖院,緣福建去京師地遠,遂先期用七月,川、廣尤遠,遂用六月。”偏遠地區比國家規定的八月先考完,提早申送舉子抵京,用時間換空間。這倒是很人性化,但容易被鉆空子。在戶籍制度不甚完善的時代,有些心思狡猾的舉子先在本地的提前場次考完,又趕去別州的稍晚場次冒頂他人再考一回,以期“多試之中,必有一得”,經常鬧出官司。

于是,南宋紹興二十四年(1154),朝廷開始使用另一種辦法,統一全國解試時間為秋八月五日——這也是中國科舉史上首次對地方一級考試的日期作出明確規定,杜絕了利用時間差作弊的現象,得到當時讀書人的贊譽,如朱熹稱之為“圣人做事”。既然秋闈日期統一,那么只能推遲次年春闈的時間,以照顧偏遠地區的舉子。省試日期從正月改到了二月,殿試則更晚,延至四月。

地理的問題解決了,還有人力的問題。明末文臣朱國禎所著《涌幢小品》中有“殿試改期”一條,云:“舊制殿試在三月初一日……成化八年以悼恭太子發引,改十五日。至今仍之。然初一日太促,畢竟十五日為妥。此雖人事,亦天意之相合也。”這說的是成化年間,因為太子喪葬,將原定三月一日的殿試推遲到了三月十五日,并且此后一直延續此一日期,是件順應人心的舉措。

為何如此言之呢?按明太祖朱元璋定下的制度,春闈每科取士百人,會試為二月初九,殿試為三月初一,從開國初年的情況看,這當然沒有什么問題。可到了明中期,文風日盛,每科取士擴至三四百人,而來應考的舉子多達三四千人,每人考三場,答卷又全是八股化的長篇大論,而考官卻還是明初規定的一二十人。正如朱國禎所言“初一日太促,畢竟十五日為妥”,兩輪考試間隔過近,很不利于人才的甄別選拔。于是,成化帝將殿試后推了半個月,為會試的閱卷留出更多時間,徹底改變了祖宗法制。

但其實,祖宗法制并不是那么好改的。同樣是明代,萬歷年間曾有大臣提議推遲會試日期,卻只遭到了同僚的嘲笑。提出改期的是一位喬姓御史,他擔任監試時,發現有考生作弊,于是以“舉子重裘以進,便于懷挾”為由,提出將寒天二月的會試改期至風和日暖的三月,這樣考生們“用單夾衣,則宿弊可清”,沒有夾帶小抄的機會了。

這聽起來有幾分道理,卻被榜眼出身的東閣大學士李廷機一言懟了回去:“如此,則四月十五殿試,儻日暖,如何操筆?又其甚者,不暴殺舉子耶!”李閣老的意思是,你做事顧頭不顧尾,會試從二月推到三月,殿試就得推到四五月,天熱了怎么答卷,要是趕上大熱之日,豈不是要曬死考生?于是“眾哄然一笑而止”,提議也不了了之。

到了天啟年間,又有大臣張鳳翼著《會試移期議》一篇,舊事重提:“謂會試期,太祖定于二月,蓋謂金陵南北之中,地在大江之南,得春為先……今建都北京,遠三千里,宜移在三月。”從國都遷徙導致氣溫變化的角度,建議推遲會試日期,并一連列舉了“謄錄無呵凍之苦”“歸家無閘河舟運之阻”等五大好處,但也未能得到響應。

直到清朝乾隆九年(1744),經御史范咸上奏,會試日期終于由二月改到三月,殿試也推遲至四月中旬。十多年后,探花登第的大學者趙翼將這一舉措評為善政,因為“遠方士子既免匆遽,而天暖無呵凍之苦,衣單無懷挾之弊”,其實和一百多年前明朝大臣們請改試期的理由相差無幾。可見,群眾呼聲到底還是起作用的,只是實施上需要時間而已。