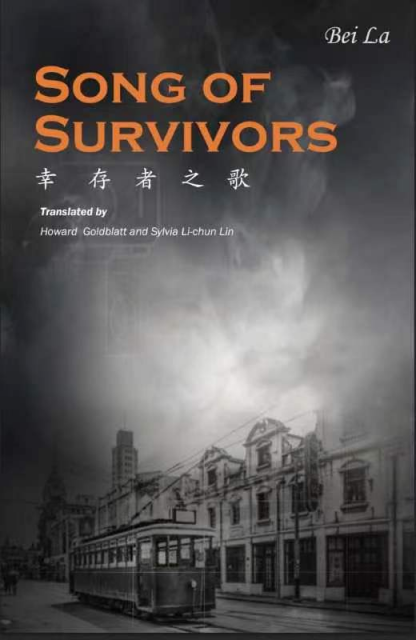

去年十一月,法國著名劇作家Maurici Macian Colet來上海宣布,自己已經完成一部法語歌劇劇本,名為《上海戀人》,由Quentin Lafarge作曲。這部作品是根據加拿大作家貝拉長篇小說《幸存者之歌》改編。

貝拉文學作品以跨民族跨地域跨文化的愛情故事受到關注,其鮮明的浪漫主義風格與強烈的人道主義精神被海外媒體譽為以文學擁抱和平與愛情的女神。

幸存者之歌主題,從一部書(中英文)到一場吸引歐美各國駐滬總領事參加的音樂會;從一部中英文紀錄片到坐落在上海政協對面的一尊大型銅鑄雕塑;從邁克麥德沃團隊創作中的電影劇本再添一部法國歌劇。

小說《幸存者之歌》是以好萊塢著名制片人邁克·麥德沃(曾8次榮獲好萊塢最佳影片獎)的父親大衛(上世紀3,40年代上海美商電話公司高管)的真實經歷為藍本創作的。故事中的大衛因在故鄉圣彼得堡聽到一個傳說:遙遠的東方叫上海,十里洋場接納多國民眾,就隨全家踏上了奔赴上海之路。到上海不久,一位開服裝店的同民族女孩朵拉深深吸引了大衛,但生活在朝不保夕的苦難中,大衛只能把情感深植于心中。在大衛任職的上海美商電話公司,憑著智慧與勤勞從車隊工一步步做到公司高層。英俊的大衛在一次酒會上,被本地富家女姚惠君深情愛慕,在他們意亂情迷之時,姚惠君壓抑了愛的烈焰,因為她知道大衛已經有了朵拉,她選擇成全……最后,她為了心愛的大衛能坐上最后一班前往美國的軍艦,姚惠君違心接受了美國軍官的求愛,當大衛帶著朵拉抱著一雙兒女站在軍艦的甲板上向姚惠君揮別時,她哭得泣不成聲……多年以后,這位大衛的上海戀人離世時,人們發現她手心里緊緊握著的是有大衛家族Medavoy字樣的金幣……

《幸存者之歌》故事里幾對主人公的愛情命運如同大海中的孤帆,跌宕起伏而不失深沉廣闊,呈現出經典敘事的宏大力量。

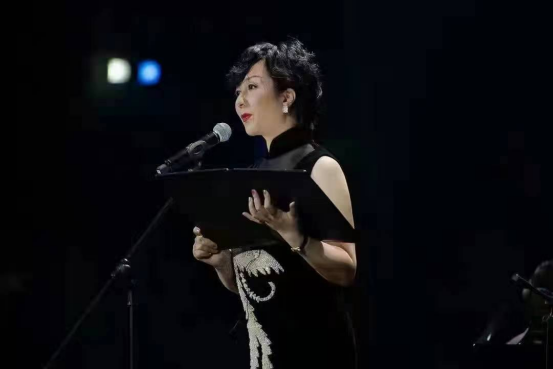

同名音樂會在上海音樂廳舉辦,原上海市副市長、原國務院新聞辦主任趙啟正先生上臺致詞,17個國家的駐滬總領事與外交官親臨現場觀看,讓上海音樂廳瞬間成了小小“聯合國”,這是個人音樂會絕無僅有的禮遇。

貝拉說我希望有一天,故鄉上海,舉世驚嘆的不僅僅是她的繽紛繁華,而是成為一座更自由開放、浪漫有趣的睿智之都,具有承載海納百川的歷史氣質,再次吸引來自世界各民族與不同信仰的人匯聚。我夢想著有一天浦江兩岸悠揚著浪漫詩歌、哲學與藝術之聲,當外灘鐘聲響起、所有人都心懷感恩與祈禱……

法語歌劇《上海戀人》編劇Maurici Macian Colet是法國當代著名劇作家,他非常著迷于貝拉小說,同時他也熱愛中國文化,他曾經創作過《中國之夜》(La Nuit chinoise),在2019年獲得由法國文化部頒發的戲劇創作Artcena獎。法國著名作曲家昆汀·拉法基Quentin Lafarge創作全劇歌劇唱段,將歐洲傳統音樂和中國傳統音樂(都穿插著意第緒語歌曲)融合在一起。演員均來自法國歌劇院主要歌唱家,強大的演出陣容,氣勢磅礴的舞臺效果,讓上海這座城市以無形且深沉的迸發出全人類命運與共的堅定愿景,暢想世界和平與美好生活的向往。目前該劇計劃在2024年全球演出城市包括巴黎、紐約、洛杉磯、倫敦,上海、東京等多個城市巡演。

《上海戀人》的愛情故事展開雙翼而飛到了世界各地。見證了作家貝拉用文學、音樂、藝術展現她偉大故鄉上海那人類命運與共、患難與共,熱愛和平的人道主義精神。這種跨越國籍與民族的大愛令人感動。據悉,同名芭蕾舞劇也將進入編舞階段,舊金山芭蕾舞團首席譚元元也有意出演。

貝拉希望這部法國歌劇《上海戀人》能夠在紛爭不斷的時代幫助強調人類的共同意識。音樂與文學是世界語,通過故事讓人們變得更有人性,更加友愛和善良,毫無疑問《上海戀人》有助于實現這一愿景。

另外貝拉的小說《魔咒鋼琴》的電影劇本《鋼琴家的上海之戀》已經由“鋼琴師”影片獲奧斯卡最佳劇作獎的英國劇作家羅納德·哈伍德爵士完成,哈伍德爵士在新冠疫情中離世,此作成了他最后的生命遺作,美國銀行家、庫恩基金會主席羅伯特庫恩為她的《魔咒鋼琴》站臺。

貝拉以文學擁抱和平與愛情,她本身具有跨文化的生命體驗,這是她生命的意義。生命像一條奔騰不息的長河,惟愛與信仰是那不熄的火炬熊熊燃燒,照亮人類前行的路。

附:

當命運以苦難親吻我

貝拉

當命運以苦難親吻我

我流淚的臉上、疼痛的心間依然盛開最美的花

當世界以饑餓擁抱我,我輕輕吟唱母親的歌謠

穿過俄羅斯廣袤的平原

沿瑪麗安汀《希望之鄉》前行

當上帝以流浪賜予我

我在夜空下祈禱

神的恩典如曠野荒漠與幽谷中的江河霞光

我的信念如甘泉奔流

當生命與這哀傷的樂曲纏繞

我依偎在愛人懷里

任長夜將盡,直到她美麗的臉龐消失

當破舊的豎琴只剩最后一根弦

當人性已被撕裂

讓我在僅存的那根琴弦上去彈奏音樂、贊美上蒼的愛吧

如果我是最后一位幸存者

我會以微弱的聲音、僅存的力量唱出心中的歌

如果我的肉身也隨那萬千游魂、被殘忍推上“死亡號”車廂;

那一縷縷冒出的濃煙

一定在向天空,大地和人間呼喊: 自由、和平與愛情

標簽: